江苏:三成职工放弃治疗 工伤康复治疗为何叫好不叫座

2015/7/9 15:23

丨

来源:劳动法苑

高位瘫痪患者正在蝶形水疗设备中进行康复治疗。

首席记者邵群制图郑超

暑期是工伤事故高发、易发期,其中生产性事故占八成左右。2015年6月1日起开始施行的《江苏省实施〈工伤保险条例〉办法》,首次以省政府令的形式明确,经确认有康复价值的工伤职工,应由工伤康复机构提出康复治疗方案,经批准后进行康复治疗。我市人社部门证实,苏州正在加紧修订具体的贯彻意见。

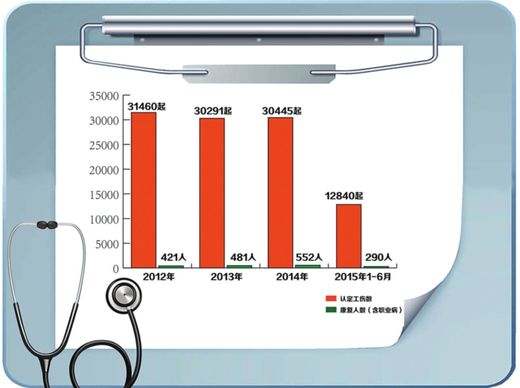

2012至2014年,苏州每年认定工伤逾3万起,工伤康复人数分别仅421人、481人、552人,占比不到2%。今年1-6月,已认定工伤12840起,康复人数为290人。苏州市劳动能力鉴定委员会统计,近年来工伤康复有效率达98%以上,工伤职工不同程度恢复了劳动能力和生活自理能力。但对工伤康复,一直以来却呈现“政府部门热、工伤职工和企业冷、叫好不叫座的怪象,其原因究竟何在,该如何破题,让利好政策普惠工伤职工?记者进行了深入调查。

一年收治住院工伤职工数百

医院“高大上却叹“吃不饱

33岁的小李,张家港人,原在当地一家企业当电气工程师,室外作业时,从6米高的脚手架上摔落,致腰部以下瘫痪,于2013年入住位于相城区苏州瑞盛康复医院进行康复治疗。昨天,记者赶到该医院时,医护人员正在将他固定在一台“下肢步行机器人上。“这台机器人可以根据预设的步态训练模式,通过腿部矫正器带动肢体功能障碍患者的双腿在跑台上行走。治疗部主任黄乃担�通过计算机控制矫正器上的马达,带动病人的髋关节和膝关节运动,“经过18个月的康复治疗,患者已能在照看下脱拐行走。

49岁的马师傅来自淮安,原先在一家化工企业当操作工,一次高温煅烧作业时,他全身65%被烧伤,最严重部位达到深Ⅲ度,于去年10月住进瑞盛康复医院。他告诉记者,“这里的超声波、水疗等有助于软化疤痕,促进血液循环,借助器械的运动治疗,则能改善关节的灵活性。目前恢复情况不错,打算8月中旬前出院。

苏州于2010年实施工伤康复制度,并建立工伤康复管理和定点医疗机构。2013年,工伤康复实施阵地由综合医院一个康复科室,向康复专科医院升级。占地38亩的苏州瑞盛康复医院,是目前苏州地区唯一一家省工伤康复定点医院。

苏州瑞盛康复医院遇院长告诉记者,医院总投入为1亿元,其中医疗康复设备投入4000多万元,开设骨与关节康复、神经康复、烧伤康复病区,配备了运动、作业、理疗、中医、言语吞咽、职业康复科、义肢矫形科、水疗室、高压氧舱等重点治疗科室。医院已建成300张床位,现开放一半,拥有120多名医师、治疗师和护士,其中近30名具有中、高级专技职务任职资格。

遇院长说,“医院一年最多可收治近2000名患者,但去年全年和今年上半年,住院康复患者分别只有700多人、403人。她坦承,“医院有这么好的软、硬件,却一直‘吃不饱’,目前仍处于亏损的状态。

三成职工有康复价值却放弃治疗

工伤康复“叫好不叫座原因何在

2012-2014年,苏州每年分别认定工伤31460起、30291起、30445起,而工伤康复人数(含职业病)分别只有421人、481人、552人。

苏州市人社局工伤保险处副处长颜江说,以去年为例,工伤康复住院率50%左右,人均住院26.73天、费用12965元,其中药品占20%。住院职工康复有效率100%。工伤职工康复后的返岗比例在87%左右。

工伤康复帮助工伤职工不同程度恢复了劳动能力和生活自理能力,同时也减轻了用人单位和社保基金的支出负担,可谓“双赢,为何“叫好不叫座呢?

“一直以来,企业和职工的关注点多在补偿一块上,对工伤康复的认知度相对较低,工伤康复的社会效益与经济效益发展不相对称,必须引起重视。颜江认为,部分工伤职工只注重眼前利益,担心康复后,劳动能力鉴定级别降低,导致工伤待遇降低,因此对康复治疗产生抵触情绪,不愿意配合进行康复治疗,也是重要原因。

颜江说,另一方面,部分企业片面追求经济效益,往往希望尽快解除、终止与工伤职工的劳动关系,避免支付职工工伤康复期间的工资待遇,或是不愿支付工伤职工康复治疗费用(未参保企业),对耗时较长的工伤康复也存有抵触情绪。

记者获悉,在有康复价值的工伤职工中,特别是重伤职工,由于以上原因放弃康复治疗的,约占到十分之三。

“早期介入争取最佳时机和效果

医疗机构之间沟通协作待加强

苏州市人社局工伤保险负责人徐苏和告诉记者,作为工伤保险制度体系的重要组成部分,工伤康复在工伤职工回归家庭、社会、职业的过程中,发挥着不可替代的作用。“刚刚施行的《江苏省实施〈工伤保险条例〉办法》首次将‘促进工伤预防和工伤康复’作为一个方向和宗旨。

徐苏和说,工伤康复“早期介入非常重要,能为工伤职工争取最佳的治疗时机、效果,这方面苏州率先进行了有益的探索。他说,职工申请工伤认定时,即筛选出具有康复价值的对象,使他们在接受医疗救治的同时,能及时获得康复治疗;在劳动能力鉴定过程中,对经认定具有康复价值的工伤职工,暂时不予定级,先将其输送到定点机构接受康复治疗。

遇院长也表示,工伤康复是利用现代康复的手段和技术,为工伤残疾人员提供医疗康复、职业康复等服务,最大限度地恢复和提高其身体功能以及生活处理能力、劳动能力,让其重返工作岗位的一项医疗服务。实践证明,工伤康复“早期介入,既能保证不遗漏有康复价值的工伤职工,又有助于提高康复效果,降低工伤职工的伤残率。治疗与康复同步进行,先治疗康复,后鉴定补偿。她认为,“先康复、后评残,推动了工伤康复的“早期介入,能保障工伤职工享受康复待遇,对企业和职工有激励作用。同时,也减轻了企业和社保基金的支出负担。

遇院长说,工伤职工多属骨科、创伤外科等,综合性医院这些科室平时忙于手术,没有时间和精力对工伤职工进行早期康复治疗。而工伤康复定点机构在这方面具备足够的资源和优势。她认为,在如何合理引导工伤职工进行早期康复上,医疗机构之间有待进一步加强沟通,建立更有效的“双向转诊协作机制。

探索职业康复和社区康复让工伤职工享受更多利好和便捷

“应该探索工伤康复新领域,扩展延伸工伤康复项目。徐苏和认为,定点机构在医疗康复的基础上,应积极尝试开展职业康复、社区康复等。

目前,我市工伤康复定点机构在职业康复区建设上投入较大,但为工伤职工提供职业康复服务时,不少项目仍未进入工伤保险基金报销范围,只能免费治疗。而提高定点机构积极性,引导职业康复走向规范化、指标化,亟待制定切实可行的职业康复规范、收费标准和考核标准。“协调社会、企业多方资源,

通过职业康复,有针对性地提高工伤职工的再就业能力。徐苏和表示,“同时,对一些需要长期康复的患者,可探索将工伤康复向社区延伸,研究拟定相关政策办法。

苏州大学附属瑞华医院骨与关节康复科主任龙青燕说,苏州是全国最大的制造业基地之一,每年因工伤而导致的肢体残疾为数不少。最近一项调查显示,苏州残疾人康复覆盖率仅为60.8%。肢体残疾人群中,半数以上可通过康复训练改善功能。

针对社区康复技术力量薄弱、人员缺乏,缺乏职业康复训练内容等问题,龙青燕建议,应探索建立医院、社区、家庭“三位一体的康复模式,以医院为主导,将康复训练向社区和家庭延伸。她说,要加强对社区医疗机构康复医疗人才的培养,充分利用社区和家庭的装备,并加以改造,将实用、易行、受益广的关键康复技术及内容应用于社区和家庭。

工伤康复在国外

英、德、美三国在早期工业化过程中,就已开始重视和发展工伤康复事业,并形成了各具特色的实践模式。

英国提倡全面康复,强调社区康复资源中心的作用,实行“通科开业医生制度,并且拥有先进的社区卫生服务模式。

德国是世界上第一个建立社会工伤保险制度的国家。他们认为康复优于补偿,职工发生工伤后,重要的不是对职工进行经济上的补偿,而是要尽最大的努力,采取一切适合的手段,对职工进行最好的康复,帮助他们重返岗位,并享受生活,从而“降低社会总成本。

美国最初实行的,是将工伤人员与疾病人员合为一体的公共康复,其结果是许多工伤人员未能受到正常的照顾或同等待遇。随着需求的增加,私人康复行业的出现和保险康复的发展,逐渐形成了私立职业康复机构与保险公司合作的、以私营为主的“私人康复企业型工伤康复模式。社区护理也发挥了重要作用,成为广受欢迎的工伤社区康复方式。

原文地址:http://news.subaonet.com/2015/0709/1520876.shtml

原文地址:http://news.subaonet.com/2015/0709/1520876.shtml